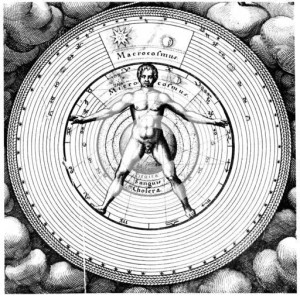

A cosmogonia é uma ciência cultivada por todos os povos arcaicos e tradicionais e se refere ao conhecimento do homem (pequeno cosmos) e do universo (homem grande). Repete-se de modo unânime e de maneira perene ao longo do tempo (história) e do espaço (geografia), descrevendo uma única realidade, a do cosmos. Esta realidade, por outro lado, é a mesma que nós, os contemporâneos, vivemos e habitamos, pois é essencialmente imutável apesar das mutantes formas em que pode ser expressa ou apreendida, já que se mantém perenemente viva.

Esta ciência é praticamente desconhecida para o ser humano atual, que é produto do racionalismo, do positivismo, do materialismo e da técnica. Foi, no entanto, a estrutura básica, primária, sobre a qual tanto os povos primitivos como as grandes civilizações da antiguidade como, por exemplo, os egípcios, fundaram suas crenças, e a ferramenta com a qual construíram sua vida e cultura, que no caso desse exemplo durou três mil anos; o mesmo poderia ser dito do império chinês, ou melhor, da Tradição extremo–oriental. Esta ciência, na verdade, é o denominador comum de todas as tradições conhecidas, quer se encontrem vivas ou aparentemente mortas.

O modo normal pelo qual essa Cosmogonia, Universal e Perene, se expressa, é o símbolo, ou um conjunto de símbolos em ação, constituindo códigos e estruturas que se conjugam permanentemente entre si, manifestando e veiculando a realidade, ou seja, toda a possibilidade do discurso universal, que se faz audível e compreensível por seu intermédio. O símbolo é, portanto, a tradução inteligível de uma realidade cosmogônica e, ao mesmo tempo, essa realidade em si, ao nível em que ela se expressa[1].

Para o caso da cosmogonia nos interessam particularmente os símbolos numéricos e geométricos, que, como se sabe, mantém uma perfeita correspondência entre si. Constituem módulos paradigmáticos, presentes em todas as culturas, já que formam a estrutura de qualquer construção, neste caso, da Construção Universal. Não obstante, trataremos aqui não só dos números e figuras geométricas e do simbolismo construtivo em geral, mas, em particular, do símbolo da roda. É importante ressaltar que aquilo que a simbólica manifesta dentro de si, no mais profundo de sua intimidade, não é senão a totalidade do cosmos, atual e constante. Ela própria, a Cosmogonia Perene e Universal – e não só a ciência que trata dela – que é válida para todo tempo e lugar na dimensão do humano, não é nada mais que um símbolo de algo muito mais amplo que a transcende, já que pode ser concebida e explicada como uma modalidade arquetípica do Ser Universal.

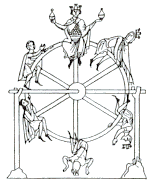

Roda da Fortuna – Miniatura. Século XII. Arte alsaciana

Pode-se pensar, equivocadamente, que as estruturas simbólicas são meras convenções utilizadas para descrever a realidade. Isso só seria válido na medida em que se aplicasse igualmente a qualquer manifestação, que é sempre uma determinação, uma fixação, começando pela linguagem, pelo verbo. Porém, é óbvio que não há maneira de apreender a realidade senão é por meio do símbolo (linguístico, numérico, geométrico, etc.) e dos códigos que este forma.

O símbolo não é arbitrário, e reflete autenticamente o que expressa, requisito sem o qual seria impossível qualquer relação ou comunicação. Deve-se ter em mente que, por tomar uma forma, constitui uma estrutura na torrente do não-enunciado, na vida larval e caótica do vir a ser. Os antigos conheciam sobejamente esta verdade, e daí o valor criativo que atribuíam à palavra. Ou seja: o sujeito participa de qualquer fato objetivo e portanto o gera; a história de seus ciclos também testemunha esta inter-relação constante. No entanto, a irrealidade do mundo – e do homem – só pode ser observada porque existe, e deve ser, nesse caso, sujeito e objeto de alguma revelação. Os símbolos, como os conceitos ou os seres, são imprescindíveis no plano do Universo, e alguns códigos como o aritmético ou o geométrico, entre outros, não são convenções casuais, mas expressam realidades arquetípicas e formam a base de qualquer estrutura, não só no “exterior” mas também no “interior”. A ponto que de se poder dizer que estas imagens constituem categorias próprias do pensamento, e fazem do homem um autêntico intermediário entre o conhecido e o desconhecido, ou seja: o maior dos símbolos, capaz de unificar por sua mediação a multidão do disperso.

Notas

[1] – Ver René Guénon: Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada, Eudeba, Buenos Aires 1988.

O SÍMBOLO DA RODA

PARTE II

O Símbolo da Roda

Talvez a Roda seja o mais universal dentre os símbolos sacros de todos os povos. Isso se deve, por um lado, ao fato de que este símbolo aparece unanimemente, direta ou indiretamente, em todas as tradições, e parece ser consubstancial ao homem. Por outro lado, a própria universalidade dos significados da roda, e sua conexão direta ou indireta com os demais símbolos sagrados, em especial, números e figuras geométricas, fazem dela uma espécie de modelo simbólico, uma imagem do cosmos. Pois a roda no plano é um círculo, e a circularidade é uma manifestação espontânea de todo o cosmos; portanto essa energia há de provir de um ponto central que a irradia, tal qual o caso de uma roda, símbolo do movimento e também da imobilidade, que pode girar e reiterar seus ciclos, possibilitando a marcha graças a um eixo imóvel. No plano isso se representa como um centro do qual a circunferência extrai sua forma (com cordel ou compasso, é imprescindível ter um ponto fixo para traçar a circunferência) por irradiação, tal qual a energia potencial do eixo se transmite ao aro por mediação dos raios das rodas, análogos ao raio da circunferência[1].

Qualquer pessoa que traça uma circunferência sabe que esta depende do ponto central e não ao contrário. Entre o ponto central e a circunferência se configura o círculo; o valor aritmético associado ao primeiro é a unidade, que é uma representação natural do ponto geométrico, e à segunda o nove, que é o número do ciclo por ser o da circularidade, como mais adiante veremos. A soma de ambos nos dá a dezena (1 + 9 = 10) que é modelo numérico da tetraktys pitagórica, o qual pode ser relacionado com qualquer outra aritmosofia, já que os números – e as figuras geométricas – são módulos harmônicos arquetípicos, válidos em todo o manifestado e, portanto, para qualquer tempo e lugar dentro deste ciclo humano.

Assim, pois, não devemos estranhar que neste trabalho sejam tratados em conjunto os símbolos da roda e do círculo, o da espiral e o da esfera, pois esta, por exemplo, não é senão o círculo na tridimensionalidade. Igualmente, que se mencionem símbolos estreitamente associados ao da roda como o da cruz, o quadrado, e outros, assim como que se recorra às distintas tradições onde se encontra testemunhado. Não obstante, este símbolo está presente em nossa própria Tradição e se acha ao nosso alcance trabalhar com ele. No próprio dia-a-dia podemos observá-lo constantemente; de fato é evidente na própria vida, pois como observamos, as coisas se produzem com um movimento circular e portanto são cíclicas, o que é um pensamento emitido por todas as doutrinas metafísicas. A figura esquemática da roda no plano foi associada ao sol por numerosos povos e de fato ainda hoje é o símbolo astrológico desse astro; em alquimia representa o ouro, seu equivalente terrestre. Daí a associar o percurso do sol com um carro dourado, ou de fogo, é só um passo. De fato seu alcance é significativamente mais amplo e se corresponde com a ideia arquetípica de Centro: aquilo que é capaz de gerar uma ordem na massa amorfa do caos; o ponto imóvel imprescindível a toda criação, o motor graças ao qual o devir tem um sentido.

Este ponto central da Roda do Mundo se comunica com a periferia, como já se disse, através de raios, que são portanto intermediários entre ambos; e enquanto a roda gira sobre si mesma simbolizando o movimento e o tempo, o eixo permanece fixo expressando a imobilidade e o eterno[2].

O círculo e a esfera foram tomados por numerosos povos e distintos autores antigos como figuras perfeitas e expressões da totalidade. A roda em particular está associada aos ciclos que repete uma e outra vez e, portanto, ao relativo, ao passageiro, ao contingente, porém sobretudo à recorrência, à reiteração. Como se poderá observar, e assim o continuaremos vendo, este símbolo se presta a inumeráveis transposições ao plano metafísico, ontológico e cósmico e é objeto de conhecimento e especulação.

O que é um ponto central ao círculo, é o eixo com relação à esfera, motivo pelo qual centro e eixo se correspondem exatamente, sendo o primeiro um símbolo plano e o outro símbolo tridimensional do mesmo conceito.

Se o ponto é virtual, não-manifestado e geometricamente não existe, a periferia da roda será visível e representará, na ordem cósmica, a manifestação universal e, no mundo do homem, qualquer expressão, razão pela qual também se pode equiparar o ponto e o círculo, a potência e o ato, e por conseguinte, a contemplação e a ação.

A primeira divisão a que pode dar lugar o símbolo da roda é a bipartição da figura que a representa em duas metades análogas e exatas. Estas representam os dois movimentos, de ascensão e descenso, que realiza a roda no percurso de um ciclo, seja o do sol no ano, ou o do dia, ou o da lua em um mês, ou o da vida de um ser humano; o de princípio e fim com o qual está assinada qualquer criação.

Princípio e fim têm uma origem e um destino comum, o que dá lugar, além disso, às ideias de reincidência ou repetição, crenças e conceitos de todos os povos arcaicos e tradicionais que viveram sempre um tempo cíclico e não linear e indefinido, tal como o nós concebemos atualmente. Qualquer ponto da periferia – os que são de número indefinido e podem simbolizar, cada um, a vida de um homem na imensidão do criado – é um reflexo do centro e se encontra conectado a ele pelo raio, porém enquanto que no aro todo é sucessivo, do ponto de vista central as coisas são simultâneas. Esta figura também pode ser adaptada obviamente aos conceitos de interior e exterior, de luz e reflexo, e também de realidade e ilusão, posto que a permanência do ponto não se altera diante das formas mutantes e sempre perecíveis do transcorrer periférico.

Nos diz René Guénon que: “O centro é, antes de tudo, a origem, o ponto de partida de todas as coisas; é o ponto principal, sem forma nem dimensões, portanto indivisível, e, por conseguinte, a única imagem que se pode dar à Unidade primordial. Dele, por irradiação, são produzidas todas as coisas, assim como a Unidade produz todos os números, sem que por isso sua essência fique modificada ou afetada de qualquer maneira”.

Todos os pontos da circunferência estão a igual distância do centro, lhe são equidistantes, motivo pelo qual as inumeráveis energias do cosmos se neutralizam em seu seio. Geometricamente é o eixo vertical que atravessa distintos planos circulares horizontais, que ele mesmo gera, os que giram como rodas ao seu redor formando a cadeia de mundos, os diferentes estados de um Ser Universal.

A energia da irradiação chegada a seus próprios limites retorna a sua fonte por mediação do mesmo raio que as conecta, para ser reabsorvida no Princípio, que novamente volta a emaná-la para a periferia, constituindo esta inter-relação, ad extra e ad intra, uma espécie de respiração universal selada pelas leis cósmicas da dialética. Por isso é que o Centro, ou o Eixo, é a Origem e o Princípio, e irradiando tudo d’Ele, a Ele tudo retorna.

O centro é pois uma região mítica, uma ideia arquetípica que, não obstante, se manifesta em determinados pontos da circunferência que, desta maneira, passam a ser centros para o sistema que eles geram, sempre e quando sejam autênticos reflexos do ponto original ou, o que é o mesmo, que esse Centro fosse uma teofania, ou uma hierofania, um lugar, pessoa ou objeto que expressasse a unidade de um modo particular, e que igualmente a irradiasse. Nesse caso os distintos centros ou pontos significativos na periferia seriam focos “cosmizados” que estariam estabelecendo contato com o ponto médio, rompendo assim com o movimento homogêneo e reiterativo da Roda. Por este caminho o sábio perfeito, segundo o taoismo, poderia acessar o “ponto central da Roda”, em comunhão com o princípio, em absoluto repouso, imitando “sua ação não atuante”[3].

Notas

[1] – Ambas derivam da palavra latina radius.

[2] – Este raio é chamado buddhi na tradição hindu e corresponde à inteligência, ou intuição direta.

[3] – O alquimista, matemático e cabalista John Dee, astrólogo da rainha Isabel I da Inglaterra, cujos instrumentos mágicos (espelho, pantáculos, bola de cristal) se conservam expostos no Museu Britânico, escreve no Teorema II de seu Mônada Hieroglífica: “É pois pela virtude do ponto e da mônada que as coisas começaram a ser desde o princípio. E todas as que são afetadas na periferia, por grandes que elas sejam, não podem, de nenhuma maneira, existir sem a ajuda do ponto central”.

SÍMBOLO, MITO E RITO

PARTE III

Símbolo, Mito, Rito

O simbolismo do “centro do mundo” poderia ser transposto ao do “eixo do mundo” e relacionar-se então com tudo aquilo que significa este eixo. Em particular com os símbolos da árvore (Árvore da Vida) e da montanha, e todos os indicadores de pontos de conjuntura na geografia e na história sagrada, que se manifestaram ao longo do tempo e em distintos lugares. Estes lugares ou seres especiais, que são símbolos por suas próprias características mágico–teúrgicas, promovem uma ruptura de nível que permite comunicar-se com outros mundos, ou estados de consciência diferentes, com zonas vedadas do universo e de nós mesmos. No ser humano esse Centro do qual falamos está alojado no coração, como o atestam todas as tradições.

A montanha e a árvore são, além disso, dois símbolos de ascensão, igual ao da escada, e supõem a ideia de saída de um plano ou mundo, e o ingresso em outro superior. Geometricamente esta possibilidade está marcada pela figura da espiral, que é capaz de sair do plano e da reincidência rotineira, e projetar um novo movimento circular, desta vez em um plano distinto. Costuma-se também representar a espiral em forma dupla, formando na tridimensionalidade uma espécie de trompa, onde uma das espirais é “evolutiva” e a outra “involutiva”, complementando-se perenemente.

Por outro lado o círculo é análogo ao quadrado. Poder-se-ia dizer que este último é uma solidificação daquele, marcada pela agressividade rígida das arestas em comparação com a brandura e suavidade da forma circular; isto também é válido para o cubo e a esfera. Não obstante ambas as figuras têm 360 graus, já que essa é a superfície do círculo, também configurada pelos quatro ângulos retos de 90 graus do quadrângulo. Tradicionalmente se tomou a figura da esfera, ou do círculo, como mais perfeita que a do cubo ou do quadrado. Uma das razões já foi mencionada: os raios que unem à periferia da esfera com o centro são de igual distância, enquanto que no cubo ou quadrado não ocorre o mesmo. Em geral se relacionou o círculo com o céu (uma semiesfera) e o quadrado com a terra. Entre ambos constitui-se o cosmos, como se pode observar no simbolismo arquitetônico, em especial o do templo, pois este constitui uma imagem do universo[1]. Como decorrência, a associação do círculo com o quadrado (e com o quaternário e a cruz) resulta naturalmente das próprias características inerentes a estes símbolos, os quais se entrelaçam de modo espontâneo tal qual as ideias e arquétipos que eles representam.

Voltaremos mais adiante a discorrer sobre estes temas. Façamos porém agora algumas considerações sobre os símbolos e também sobre os mitos e ritos. Em primeiro lugar assinalaremos que os símbolos não são, para a Simbólica, o que costuma entender hoje o homem contemporâneo. Ou seja, simples alegorias ou convenções impostas pelo ser humano. Repitamos: estas versões, em realidade, não são senão graus de leitura do que é o símbolo em si, nas quais se faz “pé firme” só por seu aspecto psicológico, ou simplesmente por seu valor prático, e sofrem o enorme perigo de reduzir o símbolo só a isso, com o que não se faz outra coisa além de negá-lo, ao tergiversar seu sentido. O símbolo é muito mais amplo e não se reduz a estas duas leituras. Pelo contrário, seu caráter é essencialmente metafísico e ontológico (na medida em que se refere ao ser e é transformador) e portanto arquetípico. Este é o símbolo, cuja função a qualquer nível de leitura que se observe, não é mais que a de levar do conhecido ao desconhecido por sua mediação.

Aquele que teve a oportunidade de estudar as culturas tradicionais pôde observar a importância transcendental que o símbolo sempre possui nelas. Isso se deve ao fato de que para elas o símbolo em si está carregado de uma energia especial, de uma força mágica –por manifestar verdades desconhecidas de segredos implícitos no mundo, e desse modo revelá-los – que é objeto de veneração e reverência, como o atestam as sociedades arcaicas, que tomam estes símbolos (ou objetos-símbolos) como autênticos representantes de outros mundos verticais; das energias do além, capazes de transmitir o conhecimento de outras realidades, ou melhor, de outros planos, que igualmente, constituem o total da realidade.

Quanto ao mito, presente em todas as culturas antigas, além de revelar verdades cosmogônicas e propor um modelo exemplar de vida e realização, é o fator aglutinante que deu coesão à existência dos inumeráveis povos, possibilitando assim sua organização social. O mito é um símbolo que se transmite de maneira oral; de outro lado o rito dramatiza o mito e perpetuamente o atualiza, simbolizando-o; consequentemente, símbolo, mito e rito formam um só conjunto, como já se assinalou em outros lugares, e deve-se por subentendido que quando falamos de símbolo, também estamos nos referindo a mito e rito.

Voltando ao termo metafísica, uma vez feita a ressalva de que se refere àquilo que está além da física, devemos esclarecer que com ele não só se identifica o que excede à matéria, mas também o que está além do psicológico, por ser arquetípico. E ainda mais que isso, pois o sentido associado à palavra metafísica na simbólica quer expressar aquilo que está além do ser, o supra-cósmico e supra-humano.

O símbolo é o veículo que liga duas realidades, ou melhor, dois planos de uma mesma realidade. Participa, pois, de ambas: daí sua pluralidade de significados. Para a antiguidade, o símbolo era o representante de uma energia–força que permitia pela ruptura de nível o acesso a outros mundos, ou o acesso ao conhecimento de diferentes planos deste mesmo mundo, caracterizados por distintos graus de consciência. O símbolo era e é, consequentemente, o meio de comunicação entre os deuses e os homens, objeto sagrado por excelência, já que ele conta a história verdadeira, a eficaz, e não a sempre mutante, de múltiplas falsas aparências. Descreve então a realidade tal qual é e não permite assim o engano dos sentidos, os desvios e enredos a que é tão propensa nossa personalidade. Se crê portanto nele e se reconhece os valores de que é portador, sem cair no equívoco grosseiro de tomar o símbolo pelo simbolizado, o veículo pela meta da viagem.

O termo grego symbolon se referia a duas metades de algo, que se juntavam, que coincidiam, e conformavam um sinal de reconhecimento; pode concluir-se imediatamente que estas duas metades são análogas, o que caracteriza a simbólica, pois nada nem ninguém pode expressar ou transmitir algo se não o faz mediante uma correspondência entre o que quer manifestar e a forma através da qual o manifesta. Como decorrência, a representação simbólica há de expressar a ideia metafísica, descrevendo e repetindo a cosmogonia arquetípica, participando desse modo no processo de criação. Como estamos vendo, o símbolo está intimamente relacionado com as leis de analogia e correspondência presentes no Modelo do Universo, na Cosmogonia Perene.

A rigor qualquer coisa pode ser um símbolo, pois ela expressa de modo particular a sua origem e a mão de seu criador, o mistério que ela oculta dentro de si. Toda expressão é simbólica pois conserva implícito um gesto original. Não obstante, há que se distinguir entre os símbolos revelados especificamente para o conhecimento de uma realidade, e os símbolos espontâneos da psique individual que, por essa razão, não é capaz de ultrapassar esse nível de consciência. Enquanto os primeiros se supõem não humanos, os segundos não podem exceder o nível psicológico ligado em simbologia com o lunar e sublunar. Os primeiros expressam uma realidade transcendente, os outros não conseguem manifestar além do poder do imanente e denotam a garra do demiurgo.

Também deve-se distinguir o símbolo do emblema, e sobretudo, como já se notou, da alegoria, que põe um espaço entre o símbolo e o simbolizado, e se apresenta também como uma versão a nível psicológico, como inexistente ou sonhada, diferente da realidade e exatidão daquilo que os símbolos expressam.

Em forma gráfica e nas artes plásticas e monumentos se conservam os símbolos visuais das culturas antigas; de forma oral se tem transmitido seus mitos e suas canções rítmicas rituais, repetitivas e cíclicas e muitos desses se encontram registrados por escrito; antropólogos, arqueólogos, historiadores e outros especialistas, nos comunicam novos achados que confirmam a total importância que os povos tradicionais atribuíam a seus símbolos, já que, conhecedores da Cosmogonia Arquetípica, repetiam seus gestos simbólicos, que eram ensinados e aprendidos, pois o conhecimento do significado do símbolo não se pode obter de outra maneira. Hoje em dia é não faz parte da mentalidade oficial a ideia de um Modelo do Universo (conhecida por todos os povos tradicionais), um plano arquetípico e invariável que supõe a presença de um Arquiteto e que é válido para todo tempo e lugar, na escala humana, e que, de fato, também está transcorrendo agora. Igualmente se ignora a existência da Filosofia Perene, ou seja de uma mesma filosofia, idêntica nos princípios, em todas as tradições do mundo. Esta Cosmogonia e Filosofia perenes se ocultam dentro dos símbolos tradicionais, de origem revelada, que podem ser encarnados por aqueles que consigam obtê-los, pois os conhecimentos, energias e experiências que os símbolos contém, de caráter arquetípico e cosmogônico, podem ser vivenciados no constante agora, sempre que os interessados sejam pacientes para concretizar uma nova forma de aprendizagem e ser favorecidos por tamanha graça; em todo caso esta é uma experiência estranha e às vezes se vê como muito rara e muito difícil de assumir, segundo o atesta a tropa alquímica[2].

A roda, como símbolo do ciclo, está sujeita a um invariável retorno que, não obstante, tem determinados pontos que a limitam. Estes pontos estão magnificamente exemplificados pelo caminho do sol no ano, a “roda sór“, que se caracteriza por ter dois momentos máximos em seu percurso, nos quais o sol parece deter seu rodar; nos referimos aos solstícios de inverno e verão. Eles bem podem situar-se nos extremos da roda, ou do círculo, e marcar esses momentos. Há também outros momentos importantes no percurso do “carro sór“, os equinócios, e eles se encontram perfeitamente equidistantes dos solstícios marcando assim um círculo dividido em quatro partes exatamente iguais.

Entretanto, o quaternário como divisão normal do ciclo não só é reconhecido no percurso anual do sol, mas no diário (aparente), o qual é dividido também quadripartitamente em meia-noite (0 hs.), amanhecer (6 hs.), meio-dia (12 hs.) e entardecer (18 hs.)[3].

Igualmente pode-se encontrá-lo em qualquer ciclo ou manifestação, pois o quaternário é o signo do criado: também na divisão espacial se fixa os quatro pontos cardeais em relação à linha do horizonte[4].

Se pode também identificar outros exemplos desta lei do quaternário; as distintas idades de um homem: infância, juventude, maturidade, velhice. Igualmente, as idades do mundo caracterizadas de maneira descendente pelo ouro, a prata, o bronze, e esta última que estamos vivendo, o ferro. O mesmo as estações do ano: inverno, primavera, verão e outono; as fases da lua, e igualmente os elementos, ou princípios constitutivos da matéria: Fogo, Ar, Água e Terra, aos quais as diferentes tradições associaram cores, como sinais qualitativos.

Voltamos a ligar assim estreitamente a figura do círculo e do quadrado através do quaternário. O ciclo, ou seja o símbolo da roda em movimento, funde indissoluvelmente estas figuras entre si em estreita vinculação com a simbólica atribuída a espaço e tempo, relacionando-se o círculo com este último e o quadrado (o quaternário) com o primeiro.

A roda de seis raios tem uma particularidade mágica: o tamanho do raio divide sempre o aro em seis partes iguais.

A roda zodiacal divide o ano em doze períodos, chamados signos, os quais também em ciclos maiores estão equiparados a eras; subdivisões todas da figura partida pelo binário e quaternário como já vimos. Acrescentaremos que o termo “zodíaco”, de origem grega, se traduz por “roda da vida”.

Os distintos números de raios das rodas não são arbitrários e se referem à partição do círculo nestes ou naqueles segmentos, assinalados por diferentes números, dependendo de como se encara a figura, em que contexto, e para que fins; tudo isso ligado com os atributos próprios de cada número e suas correspondências geométricas. Na Tradição Hermética, onde se produz uma amálgama entre os nomes rosa e rota ( = roda), a flor é a imagem do circular, como bem se pode perceber nos mandalas que são certas “rosetas” das catedrais europeias. Tudo isso faz particularmente significativas as diferentes modalidades do símbolo em geral, relacionando-o com aspectos diferentes da realidade, ou melhor, com várias referências acerca de como encará-la, todas elas complementares.

Assim como o ponto se corresponde com a unidade aritmética e o quadrângulo com o quatro, o ciclo se expressa pelo número nove. Este número é irredutível e como se sabe todos seus múltiplos (e submúltiplos) regressam indefectivelmente a ele, por exemplo: 9 x 2 = 18 = 1 + 8 = 9 ; 9 x 3 = 27 = 2 + 7 = 9 ; 9 x 4 = 36 = 3 + 6 = 9 , etc. Por outro lado divide a circunferência em quatro partes, e introduz a circularidade nas cifras com as quais se conecta, coisa que efetuam também seus múltiplos, relacionando assim qualquer número com a figura do círculo; devemos recordar que esta última se forma com o valor 9 da circunferência, mais o valor 1 do ponto central. O mesmo sucede com o quadrângulo que igualmente se constrói a partir de um ponto central cruzado por duas ortogonais, o que representa uma cruz, cujo meio exato é outro novo ponto, o número cinco, que na alquimia corresponde ao éter, em filosofia à quintessência, e que foi importante em distintas tradições, entre elas a chinesa e as pré-colombianas[5]. Com o número sete acontece o mesmo, já que é considerado o central de uma roda de seis raios. Na realidade, e por outra das transposições entre o símbolo do círculo e do quadrado e do plano ao espacial, o sete é o ponto central do cubo, de seis faces e doze arestas, outro dos símbolos-modelo do universo[6].

O simbolismo dos números, como já destacamos, está estreitamente relacionado com nosso tema. O sistema pitagórico decimal que usamos está formado por nove dígitos chamados naturais, agregados do zero que tem um valor posicional nos distintos níveis em que se expressa: dezenas, centenas, etc.; voltando-se a repetir em qualquer nível os mesmos nove números em sua viagem circular. Para o hermetismo a série numérica tem uma característica especial: a unidade gera todos os números e por adição está presente em todos eles; por isso o número um seria o maior, e os demais, divisões ou fragmentações da unidade primordial. Como se vê, aqui os números não estão expressando simples quantidades, mas qualidades, sendo tomados como módulos harmônicos arquetípicos. A antiguidade tinha primordialmente em conta a ideia que o número tinha significado; quer dizer, utilizava esta escala de modo vertical, que para isso havia sido projetada; embora também a usasse na forma quantitativa e horizontal para outras funções que considerava secundárias ou reflexas. Os conceitos que os números manifestam e suas representações geométricas estão intimamente associados ao metafísico e cosmogônico e correspondem a realidades essenciais do universo e do homem. As combinações entre os distintos números da escala faz possível a coesão universal, já que de fato, os números não são nem mais nem menos que conceitos de relação. O denário é uma chave mágica: com os dez primeiros números se pode nomear qualquer coisa. Na tradição hebraica os mesmos números são representados por letras, pois todo o alfabeto tem um valor numérico; no islamismo é igual. A relação entre letra e letra ou – o que dá no mesmo – entre número e número, produz o discurso do cosmos, a linguagem do universo, já que números e letras formam códigos reveladores do conhecimento do Ser Universal.

Notas

[1] – Na mesquita a cúpula corresponde ao céu e ao Profeta e as quatro “falsas” cúpulas que dela derivam e se projetam na base quadrangular, aos seus quatro descendentes, herdeiros de seu legado nesta terra.

[2] – Para destacar a importância do símbolo como linguagem só queremos recordar que a tradição cristã afirma que Constantino, imperador romano, viu uma enorme cruz no céu e ouviu uma voz que dizia In hoc signo vinces; este fato motivou sua conversão ao cristianismo e a posterior implantação desta religião como oficial no império, o que demonstra que o poder do símbolo foi capaz de mudar – ou orientar – toda a história do Ocidente.

[3] – Nem todos os povos fizeram exatamente esta divisão esquemática. Varias sociedades pré-colombianas aparentemente a contradizem. É de sumo interesse igualmente observar que estes povos que conheciam perfeitamente o ciclo e a circularidade, como o demonstra a perfeição de seus calendários, não utilizaram a roda de maneira técnica por considerá-la “tabu”, ainda que conhecessem sua aplicação prática, presente em numerosos brinquedos encontrados pelos arqueólogos ao longo da América Central.

[4] – A este respeito, não obstante, há que se ter presente que a linha do horizonte sempre se encontra no olho do espectador.

[5] – Para o hermetismo, é além disso o número do microcosmos, ou seja, do homem; também o dos dedos de sua mão.

[6] – Estas doce arestas ocupam um papel preponderante na cosmogonia pré-colombiana já que sua imagem do mundo se apresenta geralmente de modo quadrangular e cúbico; somadas ao centro produzem o número treze, módulo vital em sua visão do universo.